What is the Difference Between SATA and M.2?

This article will systematically analyze SATA and M.2, two mainstream interfaces, from the perspectives of technical principles, performance parameters, compatibility design, and application scenarios to explain their essential differences

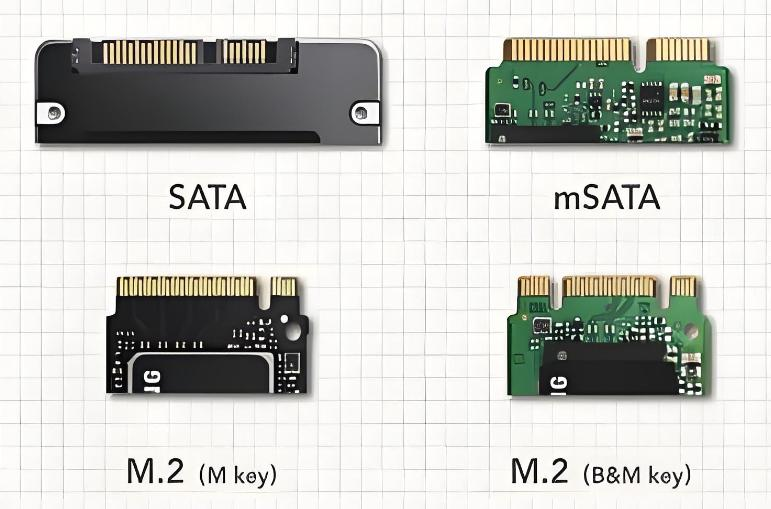

Physical Architecture and Interface Form Factor Differences

(1) SATA Interface Technical Features

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) interface follows the ATA standard, adopting a 2.5-inch standard size design, continuing the traditional mechanical hard drive physical form. This interface connects to the motherboard SATA controller via a 7-pin data cable and requires an additional 15-pin power cable, forming an independent power supply system. Its advantage lies in strong compatibility, supporting all mainstream motherboards produced after 2003. However, it is relatively large in size (100mm × 69.85mm × 7mm) and requires extra routing space.

(2) M.2 Interface Technical Features

M.2 (NGFF, Next Generation Form Factor) interface adopts a modular design with dimensions of 22mm × 80mm × 3.2mm, directly soldered onto the motherboard slot via PCIe or SATA lanes. According to keying design, it is divided into B Key (supporting PCIe x2/SATA protocols), M Key (supporting PCIe x4 protocol), and B&M Key (hybrid support), supporting NVMe (Non-Volatile Memory Express) high-speed protocol. Its notable advantages include compact size and no need for external power supply, making it especially suitable for ultra-thin laptops and compact desktops.

Data Transfer Performance Comparison Analysis

(1) SATA III Interface Performance Limits

The SATA III interface has a theoretical bandwidth of 6Gbps (750MB/s). Due to the command queue limitations of the AHCI (Advanced Host Controller Interface) protocol (supporting only 32 outstanding commands), the actual sustained read/write speeds are about 550-600MB/s, with 4K random read/write IOPS ranging between 80,000 and 100,000. In typical usage scenarios, system boot time is approximately 12-15 seconds, and transferring a 10GB file takes 20-25 seconds, making it suitable for general office work, media entertainment, and other light-load applications.

(2) M.2 NVMe Interface Performance Breakthrough

M.2 NVMe SSDs based on PCIe lanes have achieved technological innovation:

The technical advantage comes from the NVMe protocol's queue depth design of 64,000, combined with memory-mapped I/O technology, which reduces storage latency from SATA's ~50μs level to ~5μs level, fully unleashing the performance potential of 3D NAND flash memory.

Compatibility Design and Platform Adaptation

(1) Hardware Compatibility Assessment

The SATA interface supports all motherboards equipped with a SATA controller. It is important to distinguish between SATA II (3Gbps) and SATA III (6Gbps) interfaces. Mainstream motherboards released after 2012 are typically equipped with SATA III and M.2 interfaces.

(2) Upgrade Strategy for Legacy Platforms

For platforms such as LGA 1150/AM3+ before 2015: